Nuevo de Music City

Celebración Sinfónica del Folklore Colombiano en Bogotá

(English Version Here)

Con una trayectoria de más de 50 años, la Orquesta Filarmónica de Bogotá es un referente a nivel internacional por su amplio programa de música occidental, tradicional colombiana y latinoamericana, así como la fusión sinfónica con géneros como el rock y la salsa. El repertorio que se selecciona para cada temporada es versátil y así mismo es la maestría de sus intérpretes para reproducir el sonido auténtico de cada época y región.

Ha sido un deleite reencontrarme con la fotografía viviente del que fue el primer recinto al que asistí para escuchar a la OFB, el Auditorio León de Greiff. Esta obra arquitectónica, en el corazón de la Universidad Nacional y declarada Monumento Nacional, ha sido escenario no solo de eventos artísticos, sino que ha cedido sus tablas a vehementes discursos de transformación intelectual y social. La reciente renovación del auditorio preservó la esencia en el diseño vanguardista y su calidez acústica, y la orquesta nuevamente demostró el dominio de mezclar sus frecuencias con la estructura amaderada para obtener una amplia paleta de timbres. Otro punto que debo destacar, es que la silletería no se reformó con soportes para bebidas como está ocurriendo en importantes auditorios internacionales. En mi opinión, la combinación de música y comida, es propio de los restaurantes.

Independientemente de las generaciones de músicos, directores y arreglistas que han hecho su carrera en esta orquesta, de la diversidad de su audiencia y de la interacción con las nuevas tecnologías, la experiencia sensorial insignia permanece. En esta oportunidad, el programa tan especial que se preparó para elogiar el privilegio geográfico de Colombia, elevó a un público extasiado que no pudo permanecer sentado. Esta es otra de las cualidades en los eventos sinfónicos que persiste en el tiempo; no es solo la música colombiana o popular la que logra motivar la interacción de la audiencia con la orquesta, el público bogotano por tradición siempre ha sentido un gran aprecio y admiración por la expresión musical occidental. Recuerdo en este mismo escenario una intensa conversación silenciosa entre Johannes Moser y los asistentes, que culminó en un frenesí durante los acordes finales del Concierto para violonchelo No.1 de Shostakovich y el grito de júbilo de los espectadores. Como es costumbre en Colombia, los artistas no pueden abandonar el escenario sin desfilar cuatro rondas de aplausos e interpretar al menos dos piezas en el bis.

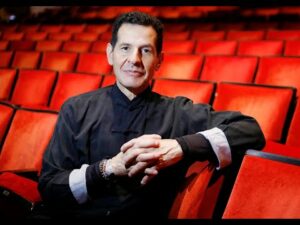

El concierto del 15 de junio, no fue la excepción; un auditorio con lleno total fue conducido paulatinamente en un crucero de emociones por las costas del Pacífico y el Caribe colombiano. En la entrevista que encontrarán a continuación de este artículo, el maestro Rubián Zuluaga, director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, narra cómo en esta sustanciosa selección de piezas se manifiesta una mezcla de ritmos tradicionales con técnicas novedosas en la orquestación como si se tratara de música para cine. El programa es una recopilación de obras instrumentales y vocales escritas para los formatos tradicionales del folklore colombiano, que han sido adaptados con gran fidelidad y creatividad a la instrumentación sinfónica. Esta es una labor que la OFB ha procurado prácticamente desde su fundación para preservar el valor cultural autóctono del país. La colección de álbumes de estudio que le ha merecido a la orquesta dos premios Grammy Latinos, ha sido enteramente dedicada a la grabación de célebres piezas colombianas.

La gala inició con la obra Canción de la Tierra compuesta por Andrés Sánchez Angarita, contrabajista de la OFB. Esta pieza que hace parte del álbum “Salvemos la Tierra Ya” del mismo autor, es una exaltación a la biodiversidad, pero también un llamado a detener la explotación descontrolada de los recursos naturales. En la pieza contrastan secciones de gran densidad orquestal junto con ligeras melodías en las maderas, representando la inmensidad de la selva y las montañas, y la fragilidad de las aves que los sobrevuelan. Durante la interpretación se proyectaron imágenes sobrecogedoras de la naturaleza, así como de los desastres por causa de la industria y el exceso de residuos. Enseguida, Pachito Eché del compositor bogotano Alex Tobar, fue la pieza que suscitó el ambiente de fiesta en el auditorio. Es interesante la evolución de esta canción gracias a sus pegajosas melodías. A pesar de que fue compuesta originalmente en son paisa, género musical folklórico emblemático de la región de Antioquia, Benny Moré en una versión de mambo la catapultó como éxito internacional. Pudo ser este el motivo por el que el arreglista Ricardo Hernández Mayorga haya incluido una sección en la que la obra se desplaza a un salón de baile en la Cuba de 1950.

En esta fusión de ritmos colombianos con músicas extranjeras, es propio mencionar el trabajo del compositor Luis Eduardo Bermúdez que, gracias a su interacción con la música tropical y el jazz, le dio un nuevo significado a la cumbia y al porro. El proyecto de ‘Lucho’ Bermúdez se asemejaba a las Big Band de Benny Goodman; las agrupaciones tradicionales se transformaron en grandes ensambles de viento que interpretaban atractivas armonías y apasionados solos de improvisación. Colombia Tierra Querida, una de sus más importantes composiciones y que se ha convertido en el segundo himno del país, es usualmente la obra de cierre en este tipo de eventos. A pesar de que en esta oportunidad la interpretación era solamente instrumental, fue inevitable que el público coreara el estribillo mientras se acompañaba con las palmas y contoneara sus caderas por el hechizo de la cumbia. Así mismo cada familia de la orquesta ejecutó su propia coreografía y las secciones de improvisación en la percusión, infaltables en las músicas del Caribe por su herencia africana, lograron el clímax de la gala.

Trasladándonos hacia la región occidental de la Cordillera donde se vislumbra un océano profundo en el que las ballenas jorobadas encuentran cálidas las aguas para su época de apareamiento, el currulao congrega los sabores y saberes del Pacífico colombiano. Los compositores afrocolombianos Petronio Álvarez (1914) y Hugo Candelario (1967) han exaltado la riqueza de estas músicas para que sean apreciadas en todo el territorio colombiano. Desde Bahía Solano hasta Tumaco, la marimba de chonta es el instrumento insignia del folklore del Pacífico; el inigualable sonido de sus teclas nos transporta inmediatamente a esta región. En esta ocasión, en lo que me pareció una combinación entre el vibráfono y la marimba, los arreglos de Mi Buenaventura y Pacífico Amoroso, tradujeron las tonalidades de este idiófono colombiano y recrearon la frescura de los manglares y los arrecifes de coral.

Este festivo encuentro en el que los músicos de la orquesta lucieron blusas y camisas de colores, confirmó una vez más la importancia de divulgar el folklore colombiano por medio del lenguaje sinfónico y contemporáneo preservando su identidad y autenticidad. Para acceder a conciertos pregrabados y transmitidos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá visite https://espaciofilarmonico.gov.co/. Mi entrevista con el Maestro Zuluaga se encuentra a continuación,